20

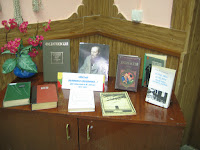

декабря 1891 года (120 лет назад) в Риге родилась Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева

(в девичестве Пиленко, во втором замужестве – Скобцова) – русская поэтесса,

монахиня, участница французского сопротивления, известная ныне, как Мать Мария.

20

декабря 1891 года (120 лет назад) в Риге родилась Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева

(в девичестве Пиленко, во втором замужестве – Скобцова) – русская поэтесса,

монахиня, участница французского сопротивления, известная ныне, как Мать Мария.

Судьба

была не всегда милостива к этой женщине. Отец – Юрий Дмитриевич Пиленко – по

образованию был юристом, но выйдя в отставку перебрался с семьёй из Риги в

Ялту, где руководил Императорским Никитским ботаническим садом и училищем

садоводства и виноделия. В Ялте Лиза закончила 4 класс гимназии. В 14 лет

мирное течение её жизни прекратилось – умер отец.

Мать

с двумя детьми (у Елизаветы был брат) перебралась в Петербург, где будущая

поэтесса сначала закончила гимназию с серебряной медалью, а потом поступила на

Бесстужевские курсы. В 1908 году она познакомилась с Александром Блоком, с

которым её связывала долгая переписка. Дальше – первое замужество, заброшенные

незадолго до окончания Бесстужевские курсы, выпуск первого сборника стихов «Скифские

черепки», положительно встреченного критикой, и поездка в Ялту, где у неё

завязываются знакомства с писателями и поэтами – Алексеем Толстым,

Максимилианом Волошиным и другими. В 1913 году она оставила мужа (официально

развелись лишь в 1916 г.) и переехала в Анапу.

1914-1915

год связан с литературным творчеством. Рукопись сборника стихов «Дорога»,

отправленная на ознакомлению Блоку, вернулась с его замечаниями на полях.

Елизавета пишет повесть «Юрали», стилизованную под Евангелие, а в 1915 году

выходит сборник стихов «Руфь», куда вошли многие стихотворения из

неопубликованной «Дороги». Это период глубоких философских размышлений,

обращения к Богу.

Февральскую

революцию Елизавета Кузьмина-Караваева встретила с воодушевлением, в марте

вступила в партию эсеров, а в 1918 году даже была избрана городским головой

Анапы. Когда период двоевластия закончился, Елизавета заняла пост комиссара по

здравоохранению и образованию, стремясь спасти население от грабежей. Эта

должность едва не стоила ей жизни, - когда осенью 1918 года она вернулась из

Москвы (где вела антибольшевистскую работу) в Анапу, она была арестована деникинской

контрразведкой. Весной 1919 года суд оправдал Кузьмину-Караваеву, которая в результате

получила всего две недели ареста. Летом 1919 года Елизавета вышла замуж второй

раз – за кубанского казачьего деятеля Д. Е. Скобцова. Весной 1920 года после

разгрома Белого движения Елизавета Скобцова вместе с матерью и дочерью Гаяной уехала

в Грузию, где у неё родился сын Юрий, далее был переезд в Константинополь, а

затем – в Сербию (здесь родилась ещё одна дочь - Анастасия) и в Париж.